CONTOS DO MARAJÓ

Conto folclórico com adaptações.

Por Robson Matos

Em algum ponto esquecido entre os igarapés e as florestas alagadas do Marajó, havia uma cidadezinha tão pacata que o tempo parecia parar para que ela existisse. As tardes eram embaladas pelo coaxar dos sapos e pelo vento que sacudia as palhas dos telhados, e as noites, por histórias contadas à luz do candeeiro.

Era meados dos anos 1980, a energia elétrica era racionada em quatro turnos de revezamento por bairros e os bailes de fim de semana, com aparelhagem improvisada e luzes estrobofóbicas, eram a principal diversão da juventude. As festas mais conhecidas aconteciam nas pistas de dança do Guanabara, no Icó e no Crescêncio. Eram nesses locais, entre um carimbó e uma lambada, que ela aparecia.

— “Tio Zé, é verdade que ela dançava sem pisar no chão?”, perguntava um menino curioso, já de pijama, encostado na rede.

— “Menino, tu te aquieta. Essas histórias são pros grandes. Mas, sim… Dizem que os pés dela não deixavam marcas na lama”, respondia o velho, ajeitando o chapéu de palha e olhando para o vazio, como quem voltava no tempo.

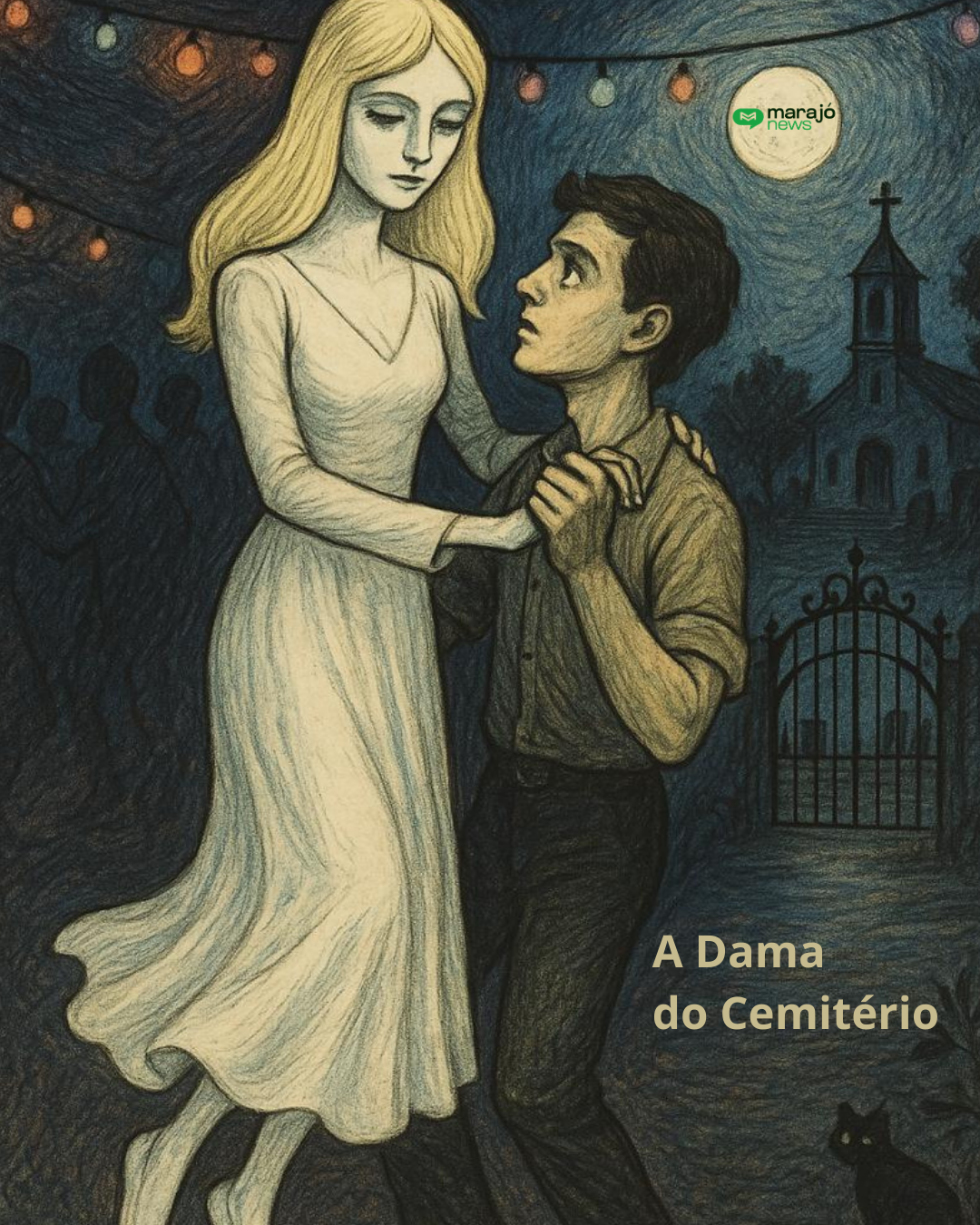

A mulher era uma visão. Loira como ouro de garimpo, olhos de um azul tão profundo quanto o céu depois da chuva. Vestia-se como uma dama de novela, cheia de elegância, destoando da simplicidade do lugar. A cada sábado, surgia na festa como se viesse de um sonho — ou de um pesadelo.

— “Boa noite, moço… Me concede essa dança?”, dizia ela, com um sotaque que ninguém sabia de onde vinha. Sua voz era doce, quase melancólica. Ninguém resistia.

Os que com ela dançavam ficavam hipnotizados. Ao fim da festa, ela sempre pedia:

— “Me leva pra casa? Fica ali pertinho… depois do cemitério.”

E era sempre o mesmo destino.

Seu acompanhante desaparecia por algumas horas e retornava pálido como vela, suando frio, os olhos arregalados, sem lembrar de quase nada. Nos dias seguintes, vinham a febre, os calafrios, os delírios. Alguns nunca mais foram os mesmos.

O povo começou a cochichar. Na fila do peixe do mercado, nas portas das igrejas, nas rodas de carteado.

— “Isso aí é alma penada, com certeza.”

— “Dizem que é a mulher de um americano que morreu aqui. Morta de desgosto.”

— “E dizem que foi assassinada… pelo próprio marido.”

A cidade não tinha delegado fixo, mas tinha fé. E quando o medo começou a tirar o sono dos moradores, chamaram o Frei José, vindo direto de Belém.

Na primeira missa, o padre já avisou:

— “Há algo inquieto entre nós. E precisa de descanso.”

O padre mergulhou nos arquivos da igreja, conversou com coveiros antigos e descobriu a história: uma estrangeira havia sido enterrada anos antes no cemitério local. Loira, jovem, esposa de um empresário norte-americano que investia em madeira na região. Morreu de forma misteriosa. Disseram que foi febre amarela… mas os velhos diziam que foi outra coisa.

O padre, então, fez o impensável. Escreveu uma carta ao tal empresário, pedindo que viesse buscar os restos da esposa. Surpreendentemente, o homem veio. Um sujeito alto, sisudo, de terno mesmo sob o calor de 40 graus. No dia da exumação, o cemitério ficou vazio. Só o padre e o viúvo estavam lá.

Quando o caixão foi retirado, os cães uivaram em toda a cidade. E, naquele final de semana, não houve vento, nem som, nem aparição.

Desde então, nunca mais se ouviu falar da mulher loira. Mas, até hoje, nas noites de Breves, alguns homens, já velhos, ainda tremem quando veem uma mulher de vestido claro passando na rua. Uns dizem que ainda sonham com ela. Outros, que nunca mais conseguiram dançar.

Mas se é verdade ou não… Bem, isso só Breves sabe responder.

Que legal!! Parabéns!! Minha imaginação viajou até Breves.